【初心者向け】インフルエンサーマーケティングとは?基本から成功事例まで徹底解説

企業のマーケティング担当者の皆様、近年、消費者との新しい接点として急速に注目を集めている「インフルエンサーマーケティング」について、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

- 「インフルエンサーマーケティングとは、具体的にどのようなものなのだろう?」

- 「自社のマーケティング戦略にどう取り入れれば良いのか?」

- 「具体的な進め方や、成功させるためのポイントが知りたい」

情報過多の現代において、消費者は従来の広告だけでは商品やサービスを信頼しにくくなっています。そんな中、第三者である「インフルエンサー」が発信するリアルな声は、消費者の購買行動に大きな影響を与えるようになりました。

本記事では、企業のマーケティング担当者様が「インフルエンサーマーケティングとは」を基礎から理解し、実践に活かせるよう、その概念から具体的なやり方、そして成功事例までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、インフルエンサーマーケティングの全体像を掴み、自社での導入・実践に向けた具体的な一歩を踏み出すことができるでしょう。

なぜ今、インフルエンサーマーケティングが重要なのか?

結論から申し上げますと、現代のマーケティングにおいてインフルエンサーマーケティングは、ターゲット層へ深く、そして自然にリーチするための極めて有効な手段だからです。

従来のマス広告が持つ「一方通行のメッセージ」という限界に対し、インフルエンサーマーケティングは「共感」と「信頼」を基盤としたコミュニケーションを可能にします。

これは、消費者の購買行動が大きく変化している現代において、企業が顧客と強固な関係を築く上で不可欠な要素となっています。

消費者の購買行動の変化

スマートフォンの普及とSNSの浸透により、消費者は常に膨大な情報に触れています。商品の購入を検討する際、企業からの公式情報だけでなく、友人・知人の口コミや、SNSで影響力を持つ人のレビューを重視する傾向が強まっています。

これは、企業が発信する情報よりも、第三者の「生の声」により信頼性を感じるためです。

信頼性と共感の重要性

インフルエンサーは、特定の分野において専門性や熱意を持ち、フォロワーとの間に強い信頼関係を築いています。そのため、彼らが発信する情報は、フォロワーにとって「信頼できる情報源」となります。

企業がインフルエンサーと連携することで、その信頼性を借り、ターゲット層に製品やサービスの魅力を効果的に伝えることができるのです。

インフルエンサーマーケティングとは?その定義と基本

では、具体的にインフルエンサーマーケティングとは何なのでしょうか。

インフルエンサーマーケティングとは、特定の分野で多くのフォロワーを持ち、社会的な影響力を持つ人物(インフルエンサー)を通じて、製品やサービスのプロモーションを行うマーケティング手法のことです。

彼らは、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSプラットフォームを主な活動の場とし、その情報発信力によって消費者の購買意欲やブランドイメージに大きな影響を与えます。

企業は、インフルエンサーの「影響力」とフォロワーの「共感」を活用することで、従来の広告では届きにくかった層にアプローチし、ブランド認知度向上や売上増加を目指します。

従来の広告との違い

インフルエンサーマーケティングが従来の広告と大きく異なる点は、その「伝え方」にあります。

インフルエンサーマーケティング | 従来の広告 | |

メッセージ伝達者 | 一般の人々(インフルエンサー)が中心 | 企業や広告代理店 |

メッセージ内容 | インフルエンサーの言葉で自然に語られる | 企業が意図したメッセージを直接的に伝える |

信頼性 | フォロワーからの信頼に基づく高い共感と信頼性 | 企業が発信する情報として受け取られる |

ターゲティング | インフルエンサーのフォロワー層にピンポイント | マス層や広範囲な層にリーチ |

コミュニケーション | 双方向の交流(コメント、いいねなど)が発生しやすい | 一方通行のメッセージ伝達 |

このように、インフルエンサーマーケティングは、消費者にとってより身近で、信頼できる情報源からのメッセージとして受け入れられやすい特性を持っています。

インフルエンサーの種類

インフルエンサーは、そのフォロワー数や専門性によっていくつかのタイプに分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合ったインフルエンサーを選定することが重要です。

| タイプ | 特徴 | 活用例 |

| トップインフルエンサー(メガインフルエンサー)(フォロワー数:数百万~数千万人) | 芸能人、有名人など、極めて高い認知度と影響力を持つ。幅広い層へのリーチが可能。 | 大規模なブランドキャンペーン、新製品発表 |

| ミドルインフルエンサー(フォロワー数:数万人~数十万人) | 特定の分野で一定の知名度と影響力を持つ。ブランドとの親和性が高く、エンゲージメントも期待できる。 | 中規模のキャンペーン、特定ターゲットへのアプローチ |

| マイクロインフルエンサー(フォロワー数:数千人~数万人) | 特定のニッチな分野に特化し、フォロワーとの距離が非常に近い。エンゲージメント率が非常に高く、口コミ効果が期待できる。 | 限定的なターゲット層への深いアプローチ、熱量の高いファン形成 |

| ナノインフルエンサー(フォロワー数:数百人~数千人) | 友人・知人に近い感覚で情報を発信し、極めて高い信頼関係を持つ。地域密着型や超ニッチなテーマに強い。 | 地域限定キャンペーン、コアなファンコミュニティへのアプローチ |

インフルエンサーマーケティングのメリットとデメリット

どのようなマーケティング手法にも、メリットとデメリットが存在します。インフルエンサーマーケティングとは、その特性を理解した上で活用することが成功の鍵となります。

メリット

ここでは、インフルエンサーマーケティングのメリットを紹介します。

高いリーチとエンゲージメント率

インフルエンサーは、特定のターゲット層に特化したフォロワーを抱えています。そのため、彼らを通じて情報を発信することで、自社が狙う顧客層に直接的かつ効率的にリーチすることが可能です。

また、フォロワーはインフルエンサーの発信に対して積極的に「いいね」やコメントをする傾向があり、高いエンゲージメントが期待できます。

ターゲット層への効果的なアプローチ

インフルエンサーのフォロワーは、彼らの興味やライフスタイルに共感しているため、関連性の高い製品やサービスに対しては、より購買意欲が高まる傾向があります。これにより、広告のクリック率やコンバージョン率の向上が期待できます。

ブランドイメージの向上と信頼性獲得

消費者は、インフルエンサーが本当に良いと思ったものを紹介していると感じるため、企業が直接宣伝するよりも、製品やサービスへの信頼性が高まります。

インフルエンサーのフィルターを通すことで、ブランドに親しみやすさや人間味が加わり、ポジティブなイメージを形成しやすくなります。

UGC(User Generated Content)の創出

インフルエンサーの投稿は、フォロワーが自身のSNSでシェアしたり、同じように製品を使ってみた感想を投稿したりするきっかけになります。これにより、自然な形でUGC(ユーザー生成コンテンツ)が増え、さらなる認知拡大や共感の輪が広がります。

費用対効果の高さ(適切なインフルエンサー選定時)

特にマイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーを活用する場合、広告費用を抑えつつ、高いエンゲージメントとコンバージョンを期待できることがあります。マス広告に比べて、より効率的な投資となる可能性を秘めています。

デメリット

ここでは、インフルエンサーマーケティングのデメリットを紹介します。

炎上リスク

インフルエンサーの個人的な言動や、企業との連携が不適切であると判断された場合(ステルスマーケティングなど)、SNS上で批判が集まり、炎上するリスクがあります。

これは、インフルエンサーだけでなく、企業ブランドそのものにも悪影響を及ぼす可能性があります。

効果測定の難しさ

インフルエンサーマーケティングの直接的な売上への貢献を正確に測定することは、従来の広告に比べて難しい場合があります。ブランド認知度の向上やエンゲージメントといった間接的な効果をどのように評価するかが課題となることがあります。

インフルエンサー選定の難しさ

フォロワー数だけでインフルエンサーを選んでしまうと、ブランドイメージに合わなかったり、フォロワーの質が低かったりする場合があります。

自社のブランドやターゲット層に本当にマッチするインフルエンサーを見つけるには、専門的な知見や時間が必要です。

関係構築と管理の手間

インフルエンサーとの良好な関係を築き、企画内容のすり合わせ、コンテンツの監修、レポーティングなど、施策の進行には密なコミュニケーションと管理が求められます。複数のインフルエンサーと連携する場合、その手間は増大します。

インフルエンサーマーケティングの具体的なやり方:成功への7ステップ

それでは、企業のマーケティング担当者様がインフルエンサーマーケティングを成功させるための具体的なステップを見ていきましょう。

ステップ1: 目標設定とKPI策定

インフルエンサーマーケティングを始める前に、何を達成したいのか、最終的なゴールと、それを測るための具体的な指標を明確にすることが最も重要です。

単に「売上を上げたい」だけでなく、より具体的に「新製品の認知度を〇%向上させる」「特定の商品ページへの流入数を〇倍にする」「特定のハッシュタグの投稿数を〇件増やす」といった具体的な目標を設定します。

そして、その目標達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を策定します。例えば、認知度向上を目指すならリーチ数、インプレッション数、ハッシュタグ検索数などが、エンゲージメント向上ならいいね数、コメント数、保存数、シェア数、エンゲージメント率などが、ウェブサイトへの誘導ならプロフィールからのクリック数や投稿からのサイト流入数などが、そして売上向上なら特定のクーポンコード利用数やトラッキングリンク経由の購入数などが挙げられます。

これらのKPIを事前に設定することで、施策の効果を客観的に評価し、次のアクションに繋げることができます。

ステップ2: ターゲットオーディエンスの特定とインフルエンサー選定

目標が定まったら、次に重要なのが「誰に」情報を届けるか、つまりターゲットオーディエンスを明確にすることです。年齢、性別、興味関心、ライフスタイルなどを具体的に設定することで、彼らに響くインフルエンサー像が見えてきます。

ターゲットオーディエンスが明確になったら、彼らにリーチできる最適なインフルエンサーを選定します。フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率の高さ(フォロワーがどれだけ積極的に投稿に反応しているか)、フォロワー層の質(自社のターゲット層とインフルエンサーのフォロワー層が一致しているか)、ブランドとの親和性(インフルエンサーの普段の発信内容やイメージが自社のブランドや製品と合致しているか)、過去の実績(過去に企業案件の経験があるか、その際の投稿の質やフォロワーの反応はどうか)、発信内容の専門性(特定の分野に特化しているか)、そして媒体(SNSプラットフォーム)(Instagram、YouTube、TikTok、Xなど、自社のターゲット層がどのSNSをメインで利用しているかを考慮)といった点を重視して選定しましょう。

インフルエンサー選定には、専門のツールやキャスティング会社を活用するのも有効です。

ステップ3: 企画内容の設計と予算策定

インフルエンサーにどのようなコンテンツを制作してもらうか、そしてどれくらいの費用をかけるかを計画しましょう。

選定したインフルエンサーと共に、コンテンツの投稿形式(フィード投稿、ストーリーズ、リール、YouTube動画、ライブ配信など)、メッセージの方向性(どのようなメッセージを伝えたいか、強調したいポイントは何か)、使用するハッシュタグ(ブランド名、製品名、キャンペーン名など)、そして製品・サービスの提供方法(ギフティング、費用+製品提供など)を具体的に企画します。

同時に、予算も策定します。インフルエンサーのフォロワー数、エンゲージメント率、コンテンツの質、契約期間などによって報酬は大きく変動します。

報酬形態には、固定報酬、成果報酬、ギフティングのみなどがあります。事前に市場相場を調査し、予算内で最大の効果が得られるよう計画しましょう。

ステップ4: インフルエンサーへのアプローチと契約

円滑なコミュニケーションを図り、法的な側面も考慮した契約を締結することが重要です。

選定したインフルエンサーに直接DMで連絡を取る、またはMCN(マルチチャンネルネットワーク)やインフルエンサーマーケティング会社を通じてアプローチします。

アプローチの際は、自社の目的、期待する内容、提供できる報酬などを明確に伝え、双方にとってメリットのある関係を築くことを目指しましょう。

契約においては、報酬(具体的な金額と支払い条件)、納品物(投稿数、形式、公開日時、使用するハッシュタグなど)、成果物の二次利用(投稿内容を自社サイトや他の広告で利用できるか否か、その範囲)、情報開示の義務(広告であることを明記する「#PR」「#ad」などの表記義務)、禁止事項(虚偽の表現、特定の批判、炎上に繋がる恐れのある内容など)、秘密保持契約(未発表情報の取り扱い)、そしてトラブル発生時の対応(炎上時や契約違反時のペナルティなど)といった点を明確に定めておくことが重要です。

特に、広告であることを明示する「#PR」などの表記は、景品表示法やステルスマーケティング規制(ステマ規制)に抵触しないために非常に重要です。インフルエンサーにもその義務を徹底して共有し、誤解が生じないようにしましょう。

ステップ5: コンテンツ制作と監修

インフルエンサーの個性を活かしつつ、ブランドの意図が伝わる魅力的なコンテンツを共同で制作しましょう。

インフルエンサーと連携し、企画内容に基づいたコンテンツ制作を進めます。インフルエンサーの強みは、その独自の世界観や表現力にあります。

企業側が全てを指示するのではなく、インフルエンサーのアイデアや個性を尊重し、自由に発揮してもらうことで、より自然で魅力的なコンテンツが生まれます。

ただし、ブランドイメージを損なわないよう、また法規制に抵触しないよう、最終的なコンテンツの監修は企業側が責任を持って行います。

特に注意すべき点としては、景品表示法における「優良誤認表示」「有利誤認表示」や、医薬品等適正広告基準、健康増進法などがあります。表現に問題がないか、薬機法や景品表示法に詳しい専門家のチェックを受けることも検討しましょう。

ステップ6: 施策実行と拡散

準備が整ったら、最適なタイミングでコンテンツを公開し、必要に応じて拡散をサポートしましょう。

インフルエンサーがコンテンツを公開したら、その投稿を自社のSNSアカウントでシェアしたり、ウェブサイトで紹介したりするなど、積極的に拡散をサポートしましょう。

これにより、インフルエンサーのフォロワーだけでなく、自社のフォロワーにも情報を届け、相乗効果を狙うことができます。

また、インフルエンサーの投稿に対して、コメントやメッセージで積極的にコミュニケーションを取ることも重要です。

フォロワーがインフルエンサーの投稿に寄せた質問やコメントにも、可能であれば返答するなど、エンゲージメントを高める機会を逃さないようにしましょう。

ステップ7: 効果測定と改善

施策の成果を客観的に検証し、得られたデータを基に次回の施策を改善していきます。

施策終了後、事前に設定したKPIに基づいて効果測定を行います。具体的には、インフルエンサーからのレポーティング(投稿のリーチ数、インプレッション数、いいね数、コメント数、保存数、シェア数など)、ウェブサイトのアクセス解析(インフルエンサー経由の流入数、コンバージョン数など)、そしてブランドサーベイ(施策前後でのブランド認知度、好意度、購買意向の変化)を通じてデータを収集し、分析します。

これらのデータを集計・分析し、目標に対してどの程度の成果があったのかを評価します。期待した効果が得られなかった場合は、その原因を深く掘り下げ、次の施策に活かすための改善点を洗い出しましょう。

例えば、エンゲージメントが低かった場合は、インフルエンサーの選定ミス、コンテンツ内容がターゲットに響かなかった、投稿タイミングが不適切だった、などの可能性を探ります。

また、サイト流入やコンバージョンが少なかった場合は、投稿からサイトへの導線が不明瞭、商品ページの内容が魅力的でなかった、ターゲット層と製品のマッチングが不十分だった、などの課題を特定します。

この「測定→分析→改善」のサイクルを繰り返すことで、インフルエンサーマーケティングの効果を最大化することができます。

インフルエンサーマーケティング成功事例

ここでは、実際にインフルエンサーマーケティングを成功させた事例をいくつかご紹介します。これらの事例から、自社のマーケティング戦略に応用できるヒントを見つけてみてください。

事例1:化粧品ブランドにおけるUGC創出と認知度向上

目的:新製品の認知度向上とUGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出

施策内容:

人気美容系YouTuberやInstagrammerに新製品を提供し、使用レビュー動画や投稿を依頼。製品の魅力だけでなく、使用感や効果をリアルな言葉で伝えてもらうことを重視。

ハッシュタグキャンペーンも同時に実施し、フォロワーにも製品体験を促しました。

成功要因:

- 信頼性の高いインフルエンサー選定:普段から美容製品に対する深い知識と信頼性を確立しているインフルエンサーを選んだことで、フォロワーは安心して情報を受け入れられました。

- インフルエンサーの個性を尊重したコンテンツ:企業側からの指示を最小限にし、インフルエンサー自身の言葉で率直な感想を表現してもらったことで、広告感が薄まり、より自然な口コミとして拡散されました。

- UGC促進の仕組み:ハッシュタグキャンペーンにより、インフルエンサーのファンが自ら製品を試して発信する動機付けが生まれ、UGCが爆発的に増加。結果として、製品のオーガニックな認知度が飛躍的に向上しました。

事例2:食品メーカーにおけるレシピ提案と購買促進

目的:特定の食材の消費拡大とレシピコンテンツの拡散

施策内容:

料理系Instagrammerやブロガーに自社製品(例:特定の調味料)を提供し、その製品を使ったオリジナルのレシピを考案・投稿してもらう企画を実施。

レシピ投稿だけでなく、調理過程の動画や、盛り付けの工夫なども含め、視覚的に魅力的なコンテンツを重視しました。

成功要因:

- 実用的なコンテンツ提供:美味しいレシピという形で、フォロワーがすぐに実践できる価値ある情報を提供したことで、高い保存率とシェア率を記録。

- 製品の具体的な使用シーンを提示:製品を「どのように使えば良いか分からない」という消費者の悩みを解消し、購買意欲に直結させました。

- インフルエンサーの専門性と共感:料理を得意とするインフルエンサーの専門性が、フォロワーに「このレシピなら私も作れるかも」という共感と信頼を与えました。

事例3:アパレルブランドにおけるブランドイメージ刷新

目的:若年層へのブランド認知度向上とモダンなブランドイメージの構築

施策内容:

ターゲット層のミレニアル世代・Z世代に人気のファッション系TikTokerやYouTuberと連携。新コレクションのアイテムを着用したコーディネート動画や、リアルな着回し提案などを依頼しました。

単なる商品紹介に留まらず、インフルエンサーのライフスタイルの中に製品が自然に溶け込むような表現を重視。

成功要因:

- プラットフォーム特性の活用:短尺動画でトレンドを発信するTikTokの特性を最大限に活かし、若年層に響くスピーディーかつ魅力的なコンテンツを制作。

- インフルエンサーのスタイリングセンス:ブランドが目指す新しいイメージに合ったインフルエンサーを選定し、彼らの独自のスタイリングセンスを通じて製品の魅力を引き出しました。

- 自然な露出:広告感を抑え、インフルエンサーの日常的な投稿の中に製品が自然に登場することで、より受け入れられやすい形で情報が拡散されました。

これらの事例は、インフルエンサーマーケティングが単なる宣伝ではなく、ブランドと顧客の間に深い共感と信頼を生み出す強力なツールであることを示しています。

重要なのは、自社の目的とターゲットに最適なインフルエンサーを選び、彼らのクリエイティビティを最大限に引き出しながら、消費者にとって価値のあるコンテンツを提供することです。

まとめ:インフルエンサーマーケティングは現代の必須戦略

本記事では、「インフルエンサーマーケティングとは」という基礎から、その具体的なやり方、そして成功事例までを詳しく解説しました。

インフルエンサーマーケティングは、単なる一時的なトレンドではなく、現代のマーケティングにおいて欠かせない戦略の一つです。

消費者の購買行動が変化し、企業からの直接的なメッセージよりも、信頼できる第三者の「リアルな声」が重視される今、インフルエンサーの影響力は無視できないものとなっています。

もちろん、炎上リスクや効果測定の難しさといったデメリットも存在しますが、これらは適切な準備と運用によって最小限に抑えることができます。

企業のマーケティング担当者の皆様にとって、インフルエンサーマーケティングは、ブランド認知度向上、売上増加、顧客エンゲージメント強化など、多岐にわたるマーケティング目標達成の強力な味方となるでしょう。

この記事で得られた知識を活かし、ぜひ貴社に最適なインフルエンサーマーケティング戦略を立案し、実践してみてください。最初は小さな規模からでも構いません。PDCAサイクルを回しながら、貴社ならではの成功パターンを見つけていきましょう。

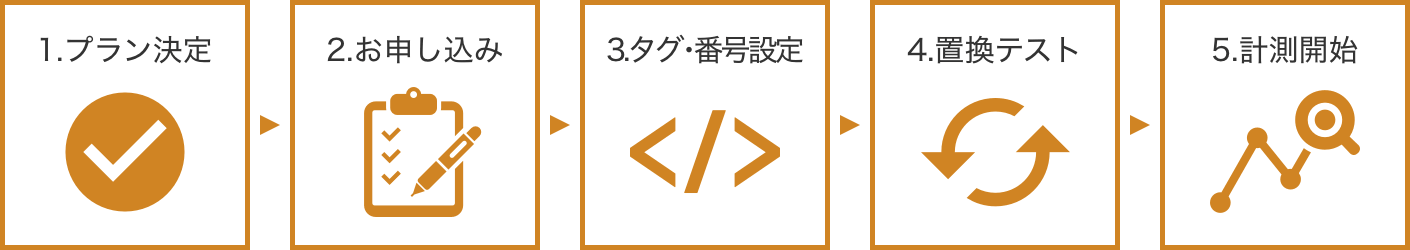

コールデータバンクは電話成果を含めた広告効果を100%計測し、すべての成果に至るマーケティングデータを一元管理、『広告運用改善』と『顧客管理改善』ができるツールです。コールデータバンクであれば、広告からの入電も計測できます。コールデータバンクについて詳しく知りたい方はこちらから問い合わせしてみましょう。