クロスチャネルとは?マーケティング担当者が知るべき顧客体験向上の鍵

現代のマーケティングにおいて、顧客との接点はかつてないほど多様化し、複雑になっています。

インターネットの普及、スマートフォンの進化、そしてSNSの台頭により、顧客はWebサイト、SNS、メール、アプリ、そして実店舗といった様々なチャネルを縦横無尽に行き来しながら、商品やサービスに関する情報を収集し、購買意思決定を行っています。

このような顧客行動の変化は、企業にとって新たな機会をもたらす一方で、大きな課題も突きつけています。

各チャネルが独立して運用されている場合、顧客はチャネルを移動するたびに一貫性のない情報に触れたり、同じ情報を何度も入力させられたりするなど、ストレスを感じる可能性があります。

これは、顧客体験の低下に直結し、結果として顧客の離反やブランドイメージの悪化につながりかねません。

このような背景から、現代のマーケティング担当者にとって、多様なチャネルを効果的に連携させ、顧客に一貫した、そしてパーソナライズされた体験を提供することが喫緊の課題となっています。

そこで注目されているのが、「クロスチャネル」という概念です。

1. クロスチャネルとは?その基本的な定義と概念

「クロスチャネル」とは、企業が保有する複数の顧客接点(チャネル)を連携させ、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を提供しようとするマーケティング戦略の考え方です。

顧客は、Webサイトで商品を見て、SNSで情報を確認し、メールでクーポンを受け取り、最終的に実店舗で購入するといったように、複数のチャネルを横断して利用することが一般的です。

クロスチャネルは、このような顧客の行動パターンに対応し、それぞれのチャネルが独立して存在するのではなく、互いに連携し合うことで、顧客にとってよりスムーズでストレスのない体験を実現することを目指します。

オムニチャネルとの違いを明確にする

クロスチャネルを理解する上で、しばしば混同されやすいのが「オムニチャネル」です。両者には共通点があるものの、その概念には明確な違いがあります。

クロスチャネルは、複数のチャネルを連携させ、顧客がチャネルを横断して利用できる状態を指します。企業側がチャネル間の連携を設計し、顧客がチャネルを意識して移動する中で、一貫した情報やサービスを提供することを目指します。

例えば、ECサイトでカートに入れた商品が、実店舗のPOSシステムでも確認できる、といった状態です。顧客は「今、ECサイトから実店舗に移動した」という意識を持っていますが、企業側が連携しているためスムーズな体験が可能です。

一方、オムニチャネルは、顧客がどのチャネルからでも、まるで一つのチャネルであるかのようにシームレスな体験ができる状態を指します。

顧客はチャネルの存在を意識することなく、いつでもどこでも、自分の好きな方法で企業と接点を持つことができます。

例えば、オンラインで注文した商品を店舗で受け取ったり、店舗で試着した商品をオンラインで購入したりする際に、顧客がチャネルの切り替えを全く意識しない状態がオムニチャネルの理想形です。

つまり、クロスチャネルは「チャネル間の連携」に重点を置き、顧客がチャネルを意識しながらもスムーズに移動できる状態を目指します。

これに対して、オムニチャネルは「顧客視点でのシームレスな体験」を究極の目標とし、顧客がチャネルの存在を意識しないレベルでの統合を目指す、より高度な概念と言えます。

クロスチャネルは、オムニチャネルを実現するための第一歩であり、その基盤となる考え方であると捉えることができます。

顧客中心のアプローチの重要性

クロスチャネル戦略の根底には、「顧客中心」という考え方があります。企業が提供したい情報やサービスを一方的に押し付けるのではなく、顧客がどのような状況で、どのような情報を求めているのかを深く理解し、それに合わせて最適なチャネルで最適なタイミングでアプローチすることが求められます。

顧客の行動履歴や購買履歴、嗜好などのデータを統合的に管理・分析することで、一人ひとりの顧客にパーソナライズされた体験を提供することが、クロスチャネルの成功には不可欠です。

2. なぜ今、クロスチャネルが重要なのか?その理由とメリット

現代のマーケティングにおいて、クロスチャネルがこれほどまでに注目され、重要視されるのには明確な理由があります。そして、その導入は企業に多岐にわたるメリットをもたらします。

顧客体験(CX)の向上

クロスチャネル戦略の最大のメリットは、顧客体験(CX)の飛躍的な向上です。

顧客はどのチャネルを利用しても、同じブランドメッセージ、同じ商品情報、同じサービスレベルを期待します。

クロスチャネルにより、Webサイト、メール、SNS、実店舗、コールセンターなど、すべての接点で一貫した情報とコミュニケーションを提供できるようになります。これにより、顧客は混乱することなく、安心して企業と関わることができます。

例えば、オンラインストアで閲覧していた商品を、実店舗でスムーズに試着・購入できる。あるいは、カスタマーサポートに電話をかけた際に、過去のWebサイトでの問い合わせ履歴や購入履歴が共有されており、一から説明し直す必要がない。

このような体験は、顧客のストレスを大幅に軽減し、利便性を向上させます。

さらに、顧客の過去の行動履歴や購買履歴、属性などのデータをチャネル横断的に統合することで、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされた情報や提案が可能になります。

これにより、「自分に合った情報が届く」「自分のことを理解してくれている」と感じさせ、顧客の満足度を高めます。

顧客ロイヤルティの強化とLTV(顧客生涯価値)の向上

優れた顧客体験は、顧客ロイヤルティの強化に直結します。顧客が企業との接点において常に快適で満足度の高い体験を得られると、そのブランドに対する信頼感や愛着が深まります。

これにより、単なる一度きりの購入者ではなく、繰り返し商品やサービスを利用してくれるリピーターへと育成されやすくなります。

リピーターは、新規顧客を獲得するよりもコストがかからず、かつ購買頻度や単価が高い傾向にあります。

クロスチャネルによって顧客との良好な関係を長期的に維持することで、LTV(顧客生涯価値:一人の顧客が企業にもたらす生涯にわたる利益)が向上し、企業の収益基盤を強化することができます。

データの一元管理と分析の効率化

多様なチャネルから得られる顧客データを一元的に管理し、分析できることもクロスチャネルの重要なメリットです。

各チャネルでバラバラに管理されていた顧客データを統合することで、顧客がどのような経路で商品やサービスに興味を持ち、どのようなチャネルで購買に至ったのか、といった顧客ジャーニーの全体像を詳細に把握できるようになります。

この顧客行動の全体像を把握することは、より精度の高いマーケティング施策の立案を可能にします。顧客の行動パターンや嗜好を多角的に分析することで、よりターゲットに合致した施策を立案できます。

例えば、Webサイトで特定の商品を閲覧したが購入に至らなかった顧客に対し、後日メールで関連商品の情報や限定クーポンを配信するといった施策が考えられます。

さらに、チャネル横断でデータが統合されているため、各施策が顧客ジャーニー全体にどのような影響を与えたのかを正確に測定し、効果を可視化できます。これにより、PDCAサイクルを効率的に回し、継続的な改善につなげることができます。

マーケティングROIの改善

データの一元管理と分析の効率化は、マーケティングROI(投資対効果)の改善にも寄与します。顧客行動の全体像が把握できるため、効果の薄いチャネルや施策への投資を削減し、より効果の高いチャネルや施策にリソースを集中させることが可能です。

また、どのチャネルが顧客獲得や顧客育成に最も貢献しているかを明確にすることで、限られたマーケティング予算を最適に配分し、投資対効果を最大化することが可能になります。

競合優位性の確立

顧客体験の向上、ロイヤルティの強化、そして効率的なマーケティング活動は、最終的に強力な競合優位性の確立につながります。多くの企業が商品やサービスそのもので差別化を図ることが難しくなっている現代において、顧客体験の質は重要な差別化要因となります。

クロスチャネルによって顧客に「この企業は私のことをよく理解してくれている」「いつもスムーズな体験ができる」と感じさせることができれば、競合他社にはない強力なブランドロイヤルティを築き、顧客を囲い込むことができます。

これらの理由とメリットから、クロスチャネルは単なる流行りの手法ではなく、現代のマーケティングにおいて企業が持続的に成長していくための不可欠な戦略であることがお分かりいただけるでしょう。

3. クロスチャネル戦略の具体的な導入ステップ

クロスチャネル戦略を効果的に導入するためには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。ここでは、その具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:現状の顧客ジャーニーの把握と課題特定

クロスチャネル戦略を始めるにあたり、まず最初に行うべきは、現在の顧客がどのような経路で自社の商品やサービスと接点を持っているのかを詳細に把握することです。

顧客がWebサイトをどのように閲覧し、SNSでどのような情報を収集し、メールマガジンをどのように利用しているのか、そして実店舗ではどのような行動をとっているのかを具体的に洗い出します。

アンケート、インタビュー、Webサイトのアクセス解析、SNSのインサイトデータなどを活用し、顧客の行動を多角的に分析します。

また、顧客ジャーニーを可視化することで、各チャネル間での情報の連携不足、顧客が感じるストレスポイント、あるいは「このチャネルでは〇〇ができない」といった不満点を特定します。

例えば、「ECサイトで在庫がない商品が、実店舗にはあることを顧客が知らない」といった情報の分断が課題となる場合があります。

ステップ2:クロスチャネル戦略の目標設定

現状の課題が明確になったら、次にクロスチャネル戦略によって何を達成したいのか、具体的な目標を設定します。

具体的なKGI/KPIの設定として、「顧客満足度を〇%向上させる」「LTVを〇%増加させる」「特定チャネルからのコンバージョン率を〇%改善する」など、数値で測定可能なKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。

また、誰に、どのような体験を提供したいのかを明確にすることも重要です。ターゲットとなる顧客層を明確にし、その顧客層に対して「どのような一貫した体験を提供したいのか」という顧客体験のビジョンを具体的に描くことで、戦略の方向性が明確になります。

ステップ3:チャネルの選定と連携設計

目標設定が完了したら、実際にどのチャネルを連携させるのかを選定し、その連携方法を設計します。

顧客が利用する主要チャネルの特定として、ステップ1で把握した顧客ジャーニーに基づき、顧客が頻繁に利用する、あるいは顧客体験に大きな影響を与える主要なチャネルを特定します。

すべてのチャネルを一度に連携させるのは困難な場合が多いため、まずは影響度の高いチャネルから着手することが推奨されます。

各チャネルの役割分担と連携方法の検討では、各チャネルが顧客ジャーニーの中でどのような役割を果たすのかを明確にし、それぞれのチャネルがどのように連携し合うことで、顧客にスムーズな体験を提供できるかを具体的に検討します。

例えば、Webサイトは情報提供、SNSはエンゲージメント、メールはパーソナライズされたコミュニケーション、実店舗は体験と購買といった役割分担が考えられます。そして、データ連携基盤の構築(CDP、CRMなど)も重要です。

クロスチャネルを実現するためには、顧客データを一元的に管理し、各チャネル間で共有できる基盤が不可欠です。

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRM(顧客関係管理)システムなどの導入を検討し、顧客の属性情報、行動履歴、購買履歴などを統合的に管理できる環境を構築します。

ステップ4:コンテンツとコミュニケーションの最適化

チャネルと連携基盤が整ったら、各チャネルで提供するコンテンツとコミュニケーションを最適化します。

各チャネルに合わせたコンテンツの作成を行います。Webサイト、SNS、メール、アプリなど、チャネルの特性に合わせた最適な形式でコンテンツを作成します。

例えば、SNSでは短く視覚的なコンテンツ、メールでは詳細な情報やパーソナライズされたオファー、Webサイトでは網羅的な情報といった具合です。

また、パーソナライズされたメッセージングも重要です。統合された顧客データに基づき、顧客一人ひとりの興味や行動履歴に合わせたパーソナライズされたメッセージングを行います。

これにより、顧客は自分にとって価値のある情報が届いていると感じ、エンゲージメントが高まります。

ステップ5:効果測定と継続的な改善

クロスチャネル戦略は一度導入したら終わりではなく、継続的な効果測定と改善が成功の鍵を握ります。

具体的には、ステップ2で設定したKGI/KPIに基づき、各チャネルの貢献度、顧客体験の改善度合い、LTVの変化などを定期的に測定し、定量的に評価していきます。

施策の効果を最大限に高めるためには、A/Bテストを実施して様々なパターンを比較検証するだけでなく、顧客アンケートやインタビューを通じて直接フィードバックを収集することも重要です。

これらの測定結果とフィードバックに基づいて戦略や施策を改善し、再び実行するというPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を継続的に回すことで、クロスチャネル戦略を常に最適化していくことが可能になります。

これらのステップを踏むことで、企業は顧客に最高の体験を提供し、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。

4. クロスチャネル成功のための具体的な施策例

クロスチャネル戦略をより具体的にイメージしていただくために、いくつかの施策例をご紹介します。

これらの例は、オンラインとオフラインの連携、顧客データの活用、パーソナライゼーションの推進といった要素を組み合わせています。

オンラインとオフラインの連携

顧客はオンラインとオフラインの境界を意識せずに行動するため、両チャネルのシームレスな連携はクロスチャネル戦略の核となります。

実店舗に来店した顧客に対し、店内に設置されたQRコードを読み取ってもらうことで、オンラインストアで利用できる限定クーポンを配布します。

これにより、オフラインの顧客をオンラインに誘導し、購買を促進するとともに、オンラインでの行動履歴を追跡できるようになります。

また、ECサイトでの閲覧履歴や購入履歴を店舗のスタッフが確認できるようにし、来店した顧客に対して、その情報に基づいたパーソナライズされた商品レコメンドを行います。顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、購買意欲が高まります。

さらに、オンラインストアで購入した商品を、顧客が指定した実店舗で受け取れるサービスも提供します。

これにより、顧客は送料を節約でき、都合の良い時間に商品を受け取れるという利便性を享受できます。企業側は、顧客が店舗に来店する機会を創出し、追加購入を促すチャンスを得られます。

顧客データの活用

クロスチャネルの真価は、顧客データを統合し、それを活用することにあります。顧客がWebサイトで特定の商品ページを閲覧したが購入に至らなかった場合、その閲覧履歴に基づき、後日、その商品に関連する情報や、購入を促す限定クーポンをメールマガジンで配信します。

これにより、顧客の購買意欲を再燃させることができます。また、SNS広告のクリック履歴やエンゲージメントデータに基づき、顧客がWebサイトにアクセスした際に、その顧客の興味関心に合わせたパーソナライズされたコンテンツを表示します。

例えば、特定のカテゴリの商品広告をクリックした顧客には、そのカテゴリの最新情報や人気商品をトップページに表示するといった形です。

さらに、コールセンターのオペレーターがCRMシステムを通じて顧客の過去の購入履歴、問い合わせ履歴、Webサイトでの行動履歴などをリアルタイムで確認できるようにすることも重要です。

これにより、顧客は同じ情報を何度も説明する必要がなくなり、オペレーターは顧客の状況を正確に把握した上で、より的確でパーソナライズされたサポートを提供できます。

パーソナライゼーションの推進

統合された顧客データを活用し、一人ひとりの顧客に合わせた体験を提供することが、クロスチャネルの鍵です。

過去の購買履歴、閲覧履歴、デモグラフィック情報(年齢、性別など)に基づき、顧客が興味を持ちそうな商品やコンテンツを積極的にレコメンドします。

これは、ECサイトの商品レコメンドエンジンだけでなく、メール、アプリのプッシュ通知、SNS広告など、あらゆるチャネルで展開可能です。また、特定のチャネルでの行動に応じた次のアクションの提案も有効です。

例えば、顧客がWebサイトで特定のサービス資料をダウンロードした場合、その直後にメールで関連するウェビナーの案内を送る、あるいは営業担当者からの電話連絡を促すといった、顧客の行動に応じた次のステップを提案します。

これにより、顧客ジャーニーをスムーズに進めることができます。

カスタマージャーニーマップの活用

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスを認知してから購買に至るまでの一連のプロセスを可視化するツールです。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客がどの段階でどのチャネルを利用し、そこでどのような感情を抱いているのかを詳細に把握できます。

これにより、チャネル間の連携が不足しているポイントや、顧客がストレスを感じているポイントを特定し、クロスチャネル戦略における改善点や新たな施策のヒントを得ることができます。

これらの施策例はあくまで一部ですが、クロスチャネル戦略が顧客体験を向上させ、ビジネス成果に貢献する具体的なイメージを持っていただけたのではないでしょうか。

重要なのは、自社の顧客とチャネルの特性を理解し、最適な組み合わせと連携方法を見つけることです。

5. クロスチャネル導入における注意点と課題解決のヒント

クロスチャネル戦略は多くのメリットをもたらしますが、その導入にはいくつかの注意点や課題が存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、成功への道を切り開くことができます。

組織間の連携不足

クロスチャネルは、マーケティング部門だけでなく、営業、カスタマーサポート、ITなど、複数の部門が連携して取り組む必要があります。しかし、組織間の壁や目標の不一致が、連携不足を引き起こす最大の課題となることがあります。

クロスチャネル戦略の推進には、各部門から代表者を集めた部門横断的なプロジェクトチームを結成することが有効です。共通の目標を掲げ、定期的なミーティングを通じて情報共有や意思決定を行うことで、組織間の連携を強化します。

また、各部門がそれぞれの目標だけでなく、クロスチャネル戦略全体の目標を共有し、その達成に向けて協力する意識を持つことが重要です。顧客データや施策の進捗状況などをオープンに共有できる環境を整備することも不可欠です。

データ統合の難しさ

多様なチャネルから得られる顧客データを一元的に統合することは、技術的にも組織的にも大きな課題となることがあります。データの形式が異なったり、システムが連携していなかったりすることが原因です。

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の導入検討は、この課題に対する有効な解決策の一つです。

CDPは、様々なチャネルから収集される顧客データを統合・管理し、顧客一人ひとりのプロファイルを構築するためのプラットフォームであり、これを導入することで、散在していた顧客データを一元化し、各チャネルでのパーソナライズされたアプローチを可能にします。

また、データガバナンスの確立も重要です。どのようなデータを収集し、どのように管理し、誰が利用できるのかといったデータに関するルール(データガバナンス)を明確に定めることで、データの品質を保ち、安全かつ効率的なデータ活用を促進します。

技術的な課題

既存システムの老朽化、新しいツールの導入、システム間の連携など、技術的な課題もクロスチャネル導入の障壁となることがあります。

クロスチャネル戦略をサポートするCRM、MA(マーケティングオートメーション)、CDPなどのツールは多岐にわたるため、自社の目標と現状に合ったツールを慎重に選定し、段階的に導入を進めることが重要です。

さらに、新しいシステムやツールを導入する際には、それを使いこなせる専門知識を持つ人材が必要です。社内での育成が難しい場合は、外部のコンサルタントやベンダーの協力を得ることも検討しましょう。

顧客プライバシーへの配慮

顧客データを活用する上で、顧客のプライバシー保護は最も重要な考慮事項の一つです。個人情報保護法などの法規制を遵守し、顧客からの信頼を失わないよう細心の注意を払う必要があります。

顧客データの収集、利用、管理にあたっては、個人情報保護法をはじめとする関連法規を厳格に遵守することが求められます。

また、透明性の高いデータ利用方針も不可欠です。顧客に対し、どのようなデータを収集し、それをどのように利用するのかを明確に伝え、同意を得ることが重要です。

プライバシーポリシーを分かりやすく提示し、顧客が安心してデータを提供できる環境を整えましょう。

これらの注意点や課題に対し、事前に準備と対策を講じることで、クロスチャネル戦略の導入をスムーズに進め、その効果を最大限に引き出すことが可能になります。

まとめ:クロスチャネルで未来の顧客体験を創造する

本記事では、「クロスチャネルとは」という基本的な概念から、その重要性、具体的な導入ステップ、そして成功のための施策例や注意点について詳しく解説してまいりました。

現代の顧客は、オンラインとオフラインの境界を意識することなく、自身の都合の良いチャネルで企業と接点を持とうとします。

このような顧客行動の変化に対応し、企業が持続的に成長していくためには、各チャネルが分断されたままではなく、互いに連携し合い、顧客に一貫した、そしてパーソナライズされた体験を提供することが不可欠です。

クロスチャネルは、単なるマーケティング施策の一つではありません。それは、顧客中心の考え方を企業文化と戦略の中心に据え、顧客との長期的な関係を構築するための強力なアプローチです。

顧客体験の向上は、顧客ロイヤルティの強化、LTVの向上、そして最終的には企業の収益性向上に直結します。

もちろん、クロスチャネル戦略の導入には、組織間の連携、データ統合、技術的な課題など、乗り越えるべきハードルも存在します。

しかし、これらの課題に対し計画的に取り組み、適切なツールや人材を活用することで、そのメリットは計り知れません。

未来のマーケティングは、顧客一人ひとりに寄り添い、最適な体験を提供できる企業が優位に立つ時代です。ぜひこの機会にクロスチャネル戦略の導入を検討し、貴社の顧客体験を次のレベルへと引き上げ、持続的な成長を実現してください。

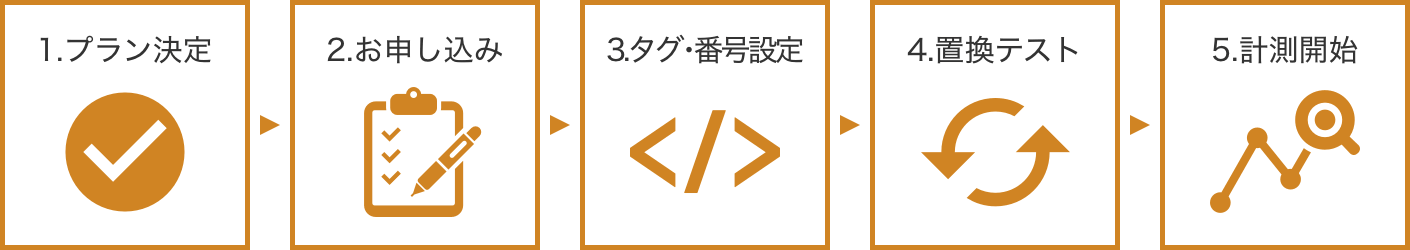

コールデータバンクは電話成果を含めた広告効果を100%計測し、すべての成果に至るマーケティングデータを一元管理、『広告運用改善』と『顧客管理改善』ができるツールです。コールデータバンクであれば、広告からの入電も計測できます。コールデータバンクについて詳しく知りたい方はこちらから問い合わせしてみましょう。

まずは無料で料金シミュレーション!お電話にて専門スタッフが丁寧にご案内します

コールトラッキングはコールデータバンクにお任せください!